在日前举行的中国石油和化学工业联合会科技奖励大会上,天津大学巩金龙教授荣获我国石油和化工行业科技贡献最高奖——赵永镐科技创新奖。

聚焦我国能源化工的低碳发展,巩金龙带领团队开展了从基础研究到产业化应用的全链条研究。作为第一完成人,他获得国家自然科学奖二等奖,并在《科学》等期刊发表学术论文400余篇,获授权中国、美国、英国发明专利70余项;他深耕丙烯低碳生产和二氧化碳绿色转化领域,发展面向碳中和的变革性化工技术,并取得了系统性的创新成果,为推动低碳能源化工产业高质量发展做出了重要贡献。

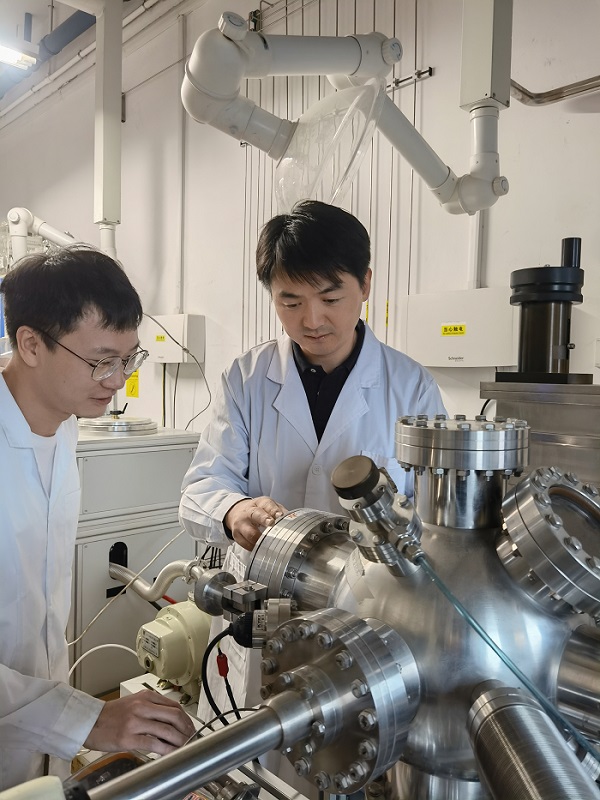

巩金龙教授(右一)正在指导团队进行实验。(天津大学供图)

突破低碳化工瓶颈 推动精准催化转化

催化是化学工业最重要的核心技术,90%的化工工艺过程与催化有着密切关系。“催化科学能助力能源资源高效转化、储存和利用。谁拥有更为先进的催化技术,谁就能推动化工产业的新质发展。”为夯实我国化工行业发展基础,巩金龙致力于解决精准催化转化的前沿科学难题。

催化剂被誉为化学工业“芯片”,也是低碳能源化工发展的关键技术。巩金龙开创性地提出了催化剂结构的新型调变方法,对催化过程中的吸附脱附、成键断键、扩散迁移等关键环节进行全面调控,不仅能提升目标过程的反应速率,还可以显著增强目标产物的选择性。这项研究成果为能源小分子的高效催化转化与利用奠定了坚实的科学基础,推动了能源与化学品催化变革性技术的突破,也因此获得了国家自然科学奖二等奖。

时至今日,这项基础研究领域的成果已经落地生花,并在低碳能源化工领域发挥了重要作用。巩金龙带领团队创新开发的催化剂,应用于烯烃生产、氢的制取和利用、二氧化碳绿色转化等方面,提高了物质转化效率,降低了生产的成本,提升了能量利用效率,减少了对有限资源的依赖,进一步推动了化工行业的技术革新和可持续发展。

注重全链条研究 创新烯烃生产体系

一路走来,巩金龙始终坚持“脚踏实地,仰望星空”的研究理念,积极开展从基础研究到产业化应用的全链条研究工作。

丙烯是重要的化工原料,对纺织、制药、医疗等领域具有重要价值,也有着极为广阔的市场需求。我国丙烯产能位居世界第一,但先进的丙烷脱氢制丙烯催化剂及生产工艺完全依赖进口。为了扭转我国丙烯工业的被动局面,巩金龙带领团队潜心研究十余载,终于成功开发出新型丙烷脱氢催化剂制备方法及工艺技术,并形成自主知识产权体系,破除困扰我国丙烯行业发展多年的顽疾。

“谁掌握了更高效的催化剂,谁就掌握了烯烃工业的未来。”巩金龙如是说。他领衔的天津大学新能源化工团队从催化剂作用机制基本原理出发,基于多年的理论研究和实验积累,开发出成本低廉、环境友好的新型丙烯生产催化剂,展现出优异的丙烯选择性及稳定性。他们还实现了催化剂制备、使用过程的无毒化和低能耗,成功引领了国际丙烷脱氢催化剂开发的新方向。该催化剂的成功开发,打破国外对丙烯工业的长期技术垄断,推动了我国化工行业的技术革新和可持续发展。

为实现丙烯生产的低碳化发展,巩金龙带领团队从反应和传热的科学本质出发,提出在微观层面实现热量供给的科学思想,研发了新型丙烯生产工艺,提升了丙烯工艺的生产效率和能量利用率。他们还提出了丙烯生产节能减排的新途径,为我国化工产业优化升级贡献了力量,推动了烯烃生产的绿色低碳发展,对提升我国在烯烃生产领域的核心竞争力具有重要意义。相关工作入选2023年中国重大科学、技术、工程进展。

放眼未来能源革命 实现CO₂绿色转化

“二氧化碳(CO₂)的大量排放加剧了全球气候变暖,化石能源的不可持续性导致了潜在的能源危机,更安全、清洁、高效的新能源,正成为各国科学家研究的焦点。”巩金龙认为,太阳能这种广泛、清洁、可再生的能源,将是未来能源结构中的重要组成部分。瞄准这一目标,巩金龙向二氧化碳资源化高效利用这一难题发起了挑战。

光能如何转化为化学能,人们对其中机理还知之甚少,放眼全球,这个领域的研究也非常前沿。“不能在转化过程中产生新的二氧化碳,否则就成了‘拆东墙补西墙’。我们的目标是零排放,让二氧化碳实现净转化。”巩金龙和他的团队从一开始就选择了一条最艰难、标准最高的科研道路。

沿着这条道路,巩金龙带领团队建立了新型光/电催化反应体系,围绕体系中的微观本质,通过系统性地构建催化剂体系,提升了高附加值产物的选择性。同时,太阳能驱动二氧化碳还原反应还需要合适的反应系统,达到提高整体能量转换效率的目的,才能实现在较少的能量输入条件下获得高附加值的产品。巩金龙基于化工反应—传递耦合的科研思想,优化反应器结构,实现了高效传递过程与化学反应的耦合,推动了二氧化碳的绿色高效转化。

在此基础上,巩金龙提出“人工树叶”的概念,通过模拟自然界中的绿叶,利用高度集成的光电化学器件,在常温、常压的条件下,将二氧化碳转化为醇类、烃类等重要化工原料。目前,“人工树叶”已经达到了国际第一梯队的能量转化效率水平。整个系统既能实现太阳能的规模化利用,又可以实现二氧化碳的减排。他希望随着“人工树叶”的研发升级,可再生能源能够在未来成为主要能源,推动人类社会的可持续发展。

“科技自立自强是国家发展的战略支撑。做好从0到1和从1到0的结合,注重需求牵引、技术推动、理论创新的三位一体,实现高水平科技自立自强,是我们科技工作者的责任。”巩金龙如是说。

4月16日,榆林高新区科技创新局与榆林中科洁净能源创新研究院联合举办了一场别开生面的“科技之春”宣传月——“实验室开放日”公益活动,来自高新区第二中学的学子们走进科研殿堂,近距离感受科技魅力,开启了一...

4月20日,中国石油宝石管业有限公司自主研发的首款钛合金连续管试制成功,填补了中国石油集团在该领域产品的空白,标志着宝石管业在高端能源管材领域实现重大技术突破,为深海、超深井及高腐蚀等苛刻油气资源开发...

春和景明,共襄盛会。4月23日,2025宝鸡钛谷国际钛产业博览会暨全省钛及钛合金产业链高质量发展推进会在陕西宝鸡举行。大会以“钛谷链接世界、合作共创未来”为主题,全面展示行业前沿成果,探讨产业发展...

4月22日,全球领先尼龙巨头恒申集团和循环材料领域领导者Ambercycle宣布达成战略合作协议。本次合作旨在用纺织品再生材料替代原生聚酯和尼龙,重塑合成材料生产方式——减少废弃物、降低碳排放,打...

4月22日,清华大学公共管理学院国际项目高级主任郭新宁,率国际公共管理硕士项目(IMPA)师生及海僡集团、中非总商会代表一行46人,赴华昌化工、华昌能源开展社会实践与交流活动。郭新宁一行分别参观了华....

“7口井等着搬家,没办法,人手不够!”4月16日,中石化经纬公司西南测控公司新疆分公司生产副经理林春保瞅着任务栏上饱满的工作量,搓着双手直犯愁。 “我去!”49岁的黄苏华主动请缨,负责SHB...